盛京微创:关节微创置换手术全攻略

中国骨关节疾病的患者接近4000万,随着人口老龄化速度的加快以及全民医疗保障水平的要求日益提高,这个数目还在不断加速增加,随着生物医用材料的研制和医学的迅速发展,关节置换的需求越来越广泛,经过近百年的发展,目前已广泛开展,能有效地根除关节病痛,恢复关节功能以及提高患者生活质量,对老年患者有非常良好的效果。现已被认为是最成功的外科手术之一,我国人工关节置换已经有30多年的历史,在中国接受人工关节微创置换手术的患者数量也呈逐年增长的趋势。同时,新技术、新方法和先进的围手术期处理的理念已经在国内得到了传播与应用,并在临床上逐渐积累了符合我国国情的关节外科手术技巧和围手术期管理经验。

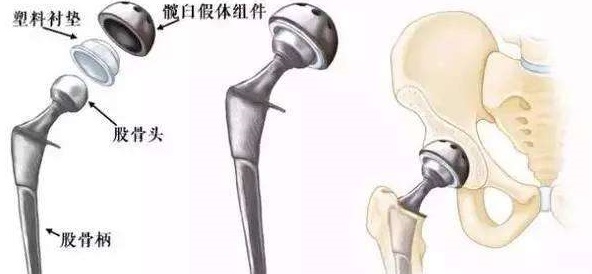

一、关节置换类型:

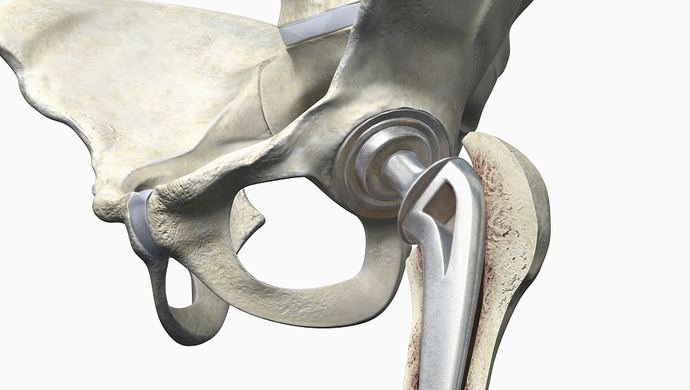

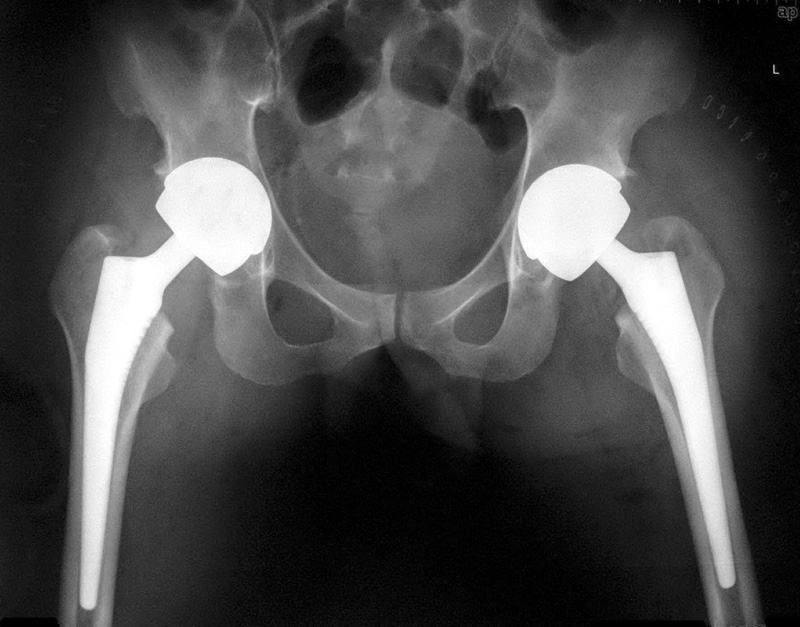

股骨颈骨折:股骨颈骨折是临床常见疾病,非手术治疗极易导致股骨头缺血坏死、关节活动度缺失、坠积性肺炎、深静脉血栓乃至死亡等等严重并发症。手术的主要目的是人工给与支持以恢复关节的功能使患者自行活动,提高患者生活质量,同时多运动以提高机体免疫力,增加抵抗疾病入侵的能力。对于年轻人的股骨颈骨折,现国内大多采用空心钉内固定术治疗,效果较好。而对于股骨颈骨折的好发人群老年人的股骨颈骨折有内固定术和关节置换两种治疗方案。比较两种治疗方案,内固定术存在诸多问题,其中最大的问题就是术后不愈合的概率明显大于关节置换,且较易发生相关并发症如股骨头缺血坏死等,增加了患者再次经受手术创伤带来的痛苦的概率,也增加再次住院带来的经济重担的概率。其次,卧床时间较关节置换长,不利于关节恢复功能锻炼,在患者生活质量降低的同时对于老年人,由于其器官功能消退,常合并各种慢性疾病,如高血压、糖尿病和心肺疾病等,长时间卧床易诱发如坠积性肺炎、深静脉血栓等各类并发症,增加患者死亡率。总体来说,排除经济因素影响,关节置换具有术后并发症少、再手术率低、卧床时间短、术后死亡率低等优点。

2.转子间骨折:股骨转子间骨折同样是常见的临床疾病,90%以上的股骨转子间骨折发生在65岁以上的老年人。老年患者多伴有骨质疏松,股骨转子间骨折多位粉碎性,治疗难度大,亦常合并其他内科疾病,故而对其生活质量产生严重影响,1年内死亡率约30%。随着近年对股骨转子间骨折认识的不断深入和治疗水平的不断提高,手术治疗已逐渐成为治疗老年转子间骨折的金标准。对老年股骨转子间骨折的手术治疗方法主要有切开复位内固定术和人工关节置换术。两者如何选者决定于术者对不同分类分型的老年股骨转子间骨折手术适应证的把握不同、术者对不同治疗方案术后疗效及并发症的预期差异,以及手术对术者娴熟度及硬件设施的综合要求。对于骨质较好的股骨转子间骨折,可应用内固定治疗,对于高龄且伴有较严重骨质疏松的粉碎性股骨转子间骨折患者,内固定治疗的并发症发生率高,人工关节置换相比而言在不增加手术操作时间、术中出血量及住院时间的前提下,不仅具有术后功能锻炼时间早、康复时间短、术后并发症少,无骨折不愈合或畸形愈合及股骨头缺血坏死等优点,而且在关节治疗的核心即关节功能恢上具有明显优势。首例假体置换治疗股骨转子间骨折至2018年,对高龄股骨转子间骨折行人工关节置换术已被国内广大临床骨科医师认同。而部分学者认为人工关节置换术应谨慎掌握适应证,普遍来说老年股骨转子间骨折不愈合率低,内固定手术时间短,效果确切,任是治疗金标准。

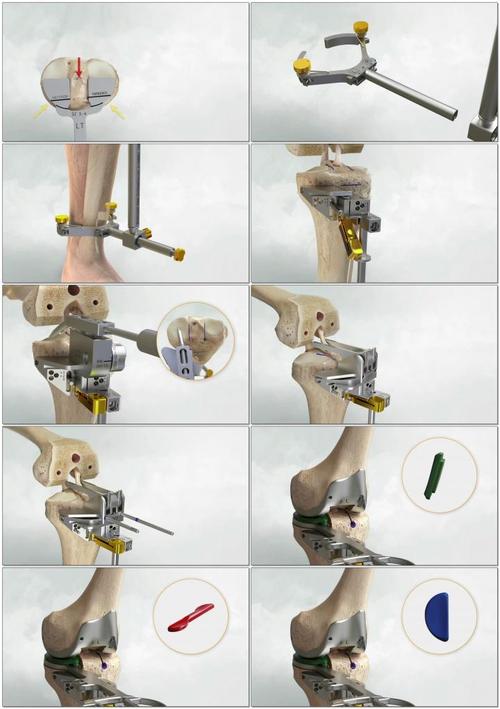

2 膝关节微创置换

膝关节骨性关节炎:膝关节骨性关节炎在中国患病率约为9.76%,其中老年患者约占79.6%,其病理特点是软骨缺损、软骨下骨囊变、骨赘形成等,其病变发生缓慢,一旦病情累积严重将导致患者膝关节活动严重受限,并产生剧烈疼痛。膝关节置换通过植入假体使关节面恢复正常解剖机构而改善关节活动度并缓解疼痛,已成为治疗膝关节骨性关节炎的有效方法之一。长期而言,人工膝关节置换10年以上的假体生存率已≥90%,但对于年龄较小、活动量较大的患者效果并不理想。

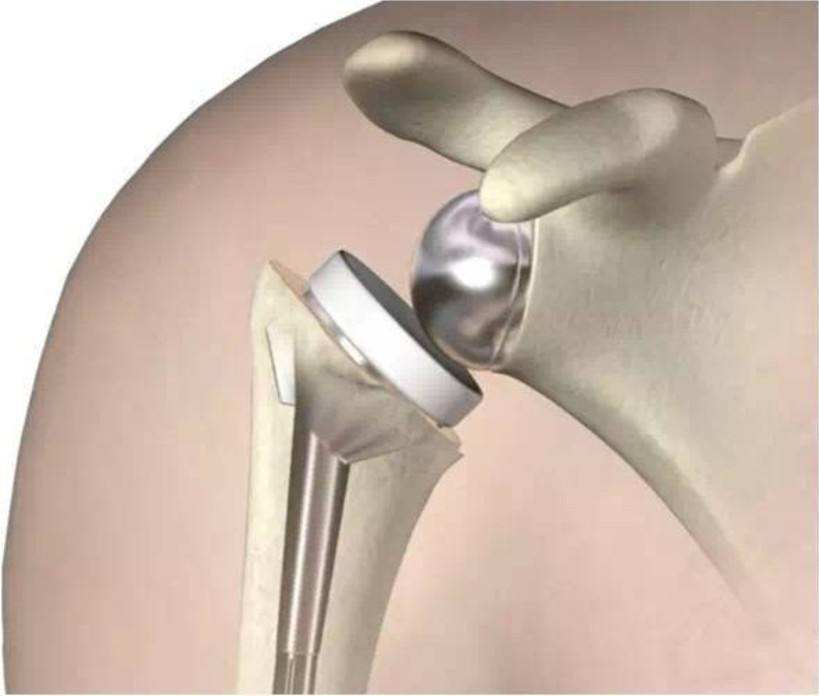

3 肩关节置换

肩关节置换适用于急性肱骨头颈骨折与慢性肩关节疾病等,旨在解除肩关节疼痛、改善肩关节活动度和力度等功能。对于肱骨头颈骨折、肩旋转袖撕裂等急性肩关节疾病患者行肩关节置换,能恢复关节稳定并在较短时间内恢复关节功能,对于肩关节骨性关节炎、类风湿性关节炎和肱骨头缺血坏死等慢性肩关节疾病患者行肩关节置换,可恢复肩关节生理解剖结构。

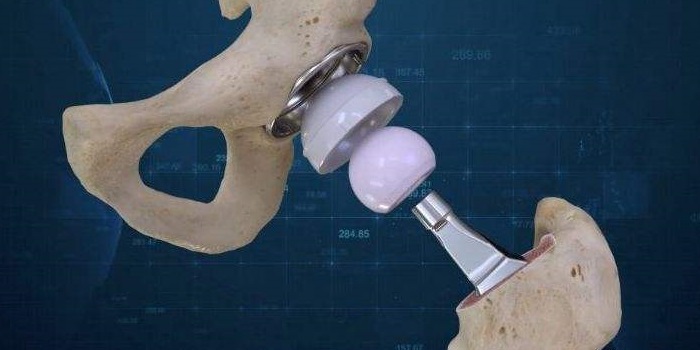

二、关节置换假体的材料

人工关节假体材料对关节置换的成功率和患者的治愈率起到了决定性作用,但关节负重界面磨损产生磨损颗粒并由此引发局部产生异物反应,进而导致假体周围骨溶解,发生无菌性松动已成为影响关节置换远期效果最主要的原因。因此,如何完善假体材料的性能,降低可能的磨损、离子释放、骨溶解等问题,是需要共同考虑的问题。

常用的材料主要有金属、陶瓷及高分子有机材料三种。

1.金属材料:金属材料具有较高的力学性能,关节置换植入物的金属材料包括不锈钢、钴基合金、纯钛和钛合金及多孔钽等。不锈钢易被腐蚀,弹性模量高,易发生应力遮挡,现已少用。钴基合金具有良好的抗疲劳性能和耐磨性,仍广泛用于全髋系统中的股骨柄和球头,全膝系统中的股骨髁。纯钛和钛合金具有良好的生物相容性,但其摩擦系数高,不适于关节面制造。近年来钛金属表面多与磷酸羟灰石结合修饰,形成表面涂层诱导骨长入,增加假体和骨的结合强度。多孔钽易于骨长入,被称为“金属骨小梁”,是关节表面理想材料之一,其应用较晚,仍需大规模研究和随访。

2.陶瓷材料:生物陶瓷的种类较多,其中氧化铝陶瓷是关节置换中最常见的陶瓷材料之一,具有硬度高,亲水性好和低摩擦系数等特点。如今,氧化铝陶瓷已经发展到第四代,具有更好的生物相容性,在硬度、抗磨、润滑性能上有了很大的提高。近年发现羟基磷灰石陶瓷植入机体后可以诱导成骨,增强骨整合能力,同时羟基磷灰石中加入氧化锆可以明显增强结合界面强度。新开发的氧化锆-氧化铝纳米陶瓷复合材料不仅表现出令人满意的生物相容性,而且具有较高的抗裂性、耐老化性和低磨损率,但由于应用时间短,尚需更深入的评估。

3.高分子有机材料:超高分子量聚乙烯材料被广泛应用于髋臼、臼衬、胫骨平台垫等,是关节置换中的首选材料,具有生物相容性好、质量轻、强度较高等优点。但其磨损产生的碎屑常导致植入物无菌性松动甚至假体植入失败。

生物活性材料

生物活性置入物3D打印技术在生物活性关节置换方面已取得不少突破性研究进展。但3D打印技术在生物活性置入物制备技术方面还处于起步阶段,有许多问题厄待解决。

4.1.生物支架材料打印:生物支架应有良好的生物相容性、良好的生物降解性、三维立体结构与良好的力学性能和可塑性,水凝胶是水溶性高分子通过化学或物理交联形成的交联聚合物,具有以上特点,被广泛用于构建组织工程支架。利用3D打印技术将纤维蛋白单体和凝血酶打印可构成3D纤维蛋白水凝胶支架,是水凝胶支架具有了有效为框架内组织细胞输送营养和氧气的疏松多孔微结构。

4.2.细胞打印:种子细胞按照一定空间结构精确定植在生物支架材料中也构建生物活性关节的关键步骤,3D打印中激光制导直写技术已成功将多种细胞按照要求结构打印到玻璃表面,大部分细胞打印后仍存活。

4.3.生物活性因子打印:细胞活性因子影响细胞的增殖、分化、黏附以及迁移等,具有重要意义,从而精准控制细胞活性因子支架内细胞的活性的影响变得至关重要。3D打印技术可以将细胞活性因子打印到水凝胶上构建固化的细胞活性因子阵列,如纤维细胞细胞生长因子2被打印到聚丙烯酰胺水凝胶构件固化细胞活性因子阵列等。

三、关节微创置换围手术期管理

1.围手术期血液管理。人工髋膝关节置换术围手术期存在大量失血和异体输血率较高等血液管理问题,术中血液管理旨在减少术中和术后失血量,基本措施包括急性等容血液稀释技术,抗纤溶治疗,使用止血带等。

2.围手术期疼痛管理。良好的镇痛可使患者术后早期进行功能锻炼,加快康复,减少并发症,并提高患者对手术质量的整体评价。针对关节置换,有效且被广泛接受的是多模式镇痛,常用镇痛方法有超前镇痛、患者自控镇痛、硬膜外镇痛、周围神经阻滞、关节局部镇痛及冷疗镇痛。

人工关节置换术的并发症

3.1术中并发症

3.1.1:骨水泥中毒、猝死

骨水泥是一种有机高分子化合物材料,其中的单体具有细胞毒性,进人血液后会使血压下降,脉搏加快、虚脱、甚至心跳骤停,也会引起健腔内压力升高,会使脂肪进人血管内引起栓塞。

3.1.2:大血管损伤全髓人工关节手术并发大血管损伤的后果严重易造成肢体受损及死亡的发生。

3.1.3:脂肪栓塞和骨髓栓塞多发生在术中、当假体柄插入骨髓腔内时骨髓受挤压,骨髓内脂肪滴进入血液,阻塞重要器官的微血管而引起的一组症候群,其临床表现容易被其他合并症所掩盖。

3.1.4:神经损伤周围神经损伤是人工骸关节置换术的并发症中较少见的却是比较严重的一类。

3.1.5:骨折人工髋关节置换术中股骨骨折为常见手术并发症之一。

3.2术后并发症:

3.2.1:深静脉血栓国外髋、膝关节置换术后深静脉血栓的发生率为50%-70%,病死率为0.10-0.38%。

3.2.2:假体材料磨损及假体柄折断固定在股骨干中的假体柄断裂时常见的并发症。

3.2.3:假体松动下沉和脱位人工股骨头向髋臼内移位的发生率为10%,脱位最多发生于术后30天之内。

3.2.4:髓臼及股骨骨质溶解发生原因是骨水泥经劳损和老化后碎裂骨水泥小颗粒和骨接触处诱发肉芽组织其中有大量的吞噬细胞包括破骨细胞。它们吞噬碎屑后被激活释放大量的炎性和溶骨因子最终导致异物肉芽肿反应、假性纤维膜形成和溶骨反应。

3.2.5:假体周围骨折人工锁关节置换术术后股骨假体周围骨折FF的发生率逐渐增加,被认为是骸关节置换术后的一个重要并发症。文献报道发生率为0.1-2.5%。

3.2.6:假体置换术后疼痛疼痛是关节置换术后最常见的症状。

3.2.7:感染人工关节手术后发生感染是极其严重的并发症,治疗困难。

四、数字化人工关节技术

随着计算机技术的发展及影像数据处理系统的开发,数字化技术应用于人工关节置换术表现出不可替代的应用价值,主要应用方向包括关节置换虚拟手术、关节假体设计和制造及计算机辅助手术操作。

1.关节虚拟手术。关节虚拟手术是通过三维(3D)重建,用精确的器官构造模拟骨关节在外力交互作下发生变形切割的过程,并通过视觉、听觉、触觉反馈等形式来提供逼真的置换手术现场感。“虚拟仿真”可重现各类关节损伤、从不同角度观察、预演手术,便于选择最佳方案以减少术中出血,降低手术风险。

2.关节假体设计及制造。通过对正常人关节CT扫描,运用数字化技术对关节形态及截骨后形态进行测量,建立数字化关节模型数据库,为关节假体设计提供形态学数据。精确设计与骨骼解剖形态一致的个性化假体,利用快速成型技术获得个性化假体,同时可利用关节实体模型进行个性化截骨和假体预测,制定术前计划。

3.计算机辅助系统。通过计算机辅助,使截骨更准确,假体安装更精确,术后力线恢复更接近生理状态,即为计算机辅助手术操作系统,主要包括手术导航和机器人系统。导航系统通过术者录入患者的影像学资料或解剖标志来启动手术导航,可以准确、实时确定假体和手术器械的位置和方向,有助于提高手术精度和指导截骨、软组织平衡、下肢力线以及假体旋转控制等。机器人辅助关节置换在术前规划、术中精确地切骨和假体的定位等有明显优势。机器人系统可降低翻修术去除骨水泥时导致骨折或骨皮质穿透的风险,提高假体安装位置的精确性和匹配度。

五、中国关节外科未来方向

1.骨移植材料仿真化:现阶段骨移植材料都存在一定缺点,原因就是不能完全模拟正常人的组织与器官。仿真化使人们看到了骨与软骨修复的曙光,未来研究的重点将集中在构建出与正常组织生物学特性及机械特性相近似的人造骨和软骨组织,可望为患者提供与正常人体相同功能形状的骨与关节。

2.功能重建最佳化:人工关节功能重建未来可根据仿生学原理,利用各种先进的加工制造技术,在人工关节表面加工出微纳米结构。这种多角度的几何结构不仅有助于减少人工关节表面的摩擦,同时还可通过在人工关节表面微结构内种植干细胞或骨细胞来提高其生物相容性,从而将人工关节外科推向一个更接近人体生理功能的新高度。

3.微创置换技术:人工关节的微创置换是近年来关节外科发展的一大特点。传统的广泛暴露的关节置换手术,存在失血多、创伤大、功能恢复慢等不足,使越来越多的学者尝试采用小切口和微创关节置换的技术。未来需对技术、工具和假体等进一步改进,以使微创关节置换更加标准化和系统化,更加简单和准确。特别是智能化导航技术与微创置换技术的结合,可以有效地避免因暴露困难而导致的假体力线不良等并发症,是未来发展的方向。

4.3D打印在关节置换中的应用:个体化治疗是骨科发展的一个方向,3D打印技术是数字化技术的集中体现,可以通过制定高精度的手术方案和植入假体,实现手术的个体化、精准化,从而提高高难度手术的成功率;除此之外,3D打印技术还可以用于制备个体化手术导板和假体,使个体化植入物与患者骨骼的匹配更精准。采用3D打印技术制造的组织工程关节支架不仅具有匹配的解剖外形,而且其内部功能性三维多孔结构为体液渗入、细胞和组织生长提供空间。随着3D打印技术的不断发展,自体“生物型人工关节”将在未来成为可能。

5.人工关节登记随访系统:通过人工关节登记系统,可获取完善的关节置换人群的流行病学资料,不断显示各类置换术的统计学资料,据此可论证导致手术失败的危险因素;有利于骨科医师提高技术,提高假体制造水平,无论是对关节置换技术,还是对社会效益,都有积极的作用。2012年,在COA的倡导及国家卫生行政机关的支持下,我国人工髋、膝关节置换技术管理规范正式出台。这一管理规范可使政府监管部门和医生获得第一手的流行病学资料,提高中国骨科整体的医疗服务水平,更好的为患者服务。