盛京微创大医讲坛:胆石症需要“保胆”还是“切胆”?

“胆囊切除不仅是因为胆囊内含有结石,而且还因为胆囊能长结石。”德国医生卡尔郎恩布赫提出的“温床学说”,在临床上一直被奉行为“金标准”。但在实际操作中,很多病人都对“一刀切”的做法有抗拒。胆囊作为身体器官,并非一无是处,得了胆结石,一定要切胆脱困吗?

胆囊做了系统精确的评估,通过术前B超观察,胆囊有收缩功能,术中在胆道镜下仔细确认胆囊管通畅,胆囊光滑,符合保胆指征,才能为患者制定了有针对性的保胆取石术方案。

胆囊切还是不切,也不是谁一句话就说了算的,必须具体情况具体分析。患了胆结石,胆囊切除还是保留,首先要看患者意愿,其次是看胆囊状况。

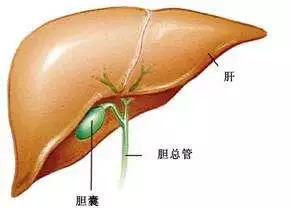

在患者做决定之前,有必要先了解一下胆囊。成人的胆囊一般长度为6到9厘米,宽度3到5厘米,看起来个头比较小,干的活其实不少。

很多人都误以为胆汁是由胆囊分泌的,其实不是,胆汁主要由肝脏在分泌,胆囊的主要作用是储存和浓缩胆汁,然后根据身体的需要节律性排泄到十二指肠,帮助参与脂肪的消化。比如一顿大鱼大肉的美餐后,胆囊就会排多一些胆汁。胆囊可以调节胆道压力,同时分泌一些黏液性物质,保护黏膜。此外,胆囊也是人体的免疫器官之一,可以分泌一种免疫球蛋白保护肠道。胆汁包含胆汁酸盐、胆固醇、胆红素、水和一些电解质。在一般的状态中,这些胆汁里的成分都是可溶的,但如果这些成份比例发生变化,比如胆固醇多了,就会析出晶体,慢慢沉积,形成小结石。另外,胆囊的局部炎症、激素改变、肥胖、糖尿病、高脂血症等也有可能改变胆囊的内部环境,引起结石。胆结石种类很多,因位置不同可分为胆囊结石、胆总管结石、肝内胆管结石,常说的“胆结石”一般多指胆囊结石。资料显示,我国慢性胆囊炎、胆囊结石患病率为16%,也就是说有超过2亿的胆囊炎、胆囊结石患者,基数众多。

在不进食时,肝脏分泌出的胆汁会储存并浓缩在胆囊内,当我们进食后需要消化时,胆汁再由胆囊排出,帮助脂肪的消化和吸收。胆囊切除手术后,可能会有胆管损伤、血管损伤、胃肠等空腔脏器损伤,以及返流性胃炎及食管炎、消化不良、腹胀腹泻等情况出现。一般来说,身体能够慢慢适应没有胆囊的状态,恢复到比较正常的情况。如果保留了胆囊,就是保留胆囊功能,病人术后不会出现因没有胆囊所引起的不良症状。保胆和切胆的手术费用几乎一样,作为医生,保胆取石手术是为了给患者多一项选择。

过去开展手术治疗胆结石,那时候是一个开放式的创口,1994年,有了胆道镜,开4个孔就可以治疗。后来发展到3个孔,如今这项手术,一般只需要打2个孔,甚至可以在脐上打单孔或针孔,做到疤痕隐形。随着胆道镜技术的发展,新式内镜保胆取石术可以伸到胆囊里面,通过内镜直视,基本能够做到取净胆囊结石,损伤小、费用低、住院时间短,避免了旧式胆囊造瘘术中的“胆石遗漏”。

盛京微创大医联盟成功开展保胆取石手术。胆囊保留后,结石会不会复发,这是很多患者非常关心的问题。“经过我们观察,过去一些人认为保胆手术结石复发率高,多数是在没有胆道镜的情况下‘盲取’,结石有残留,不是真正的复发。”医生说。

盛京微创大医联盟肝胆微创专家委员会主任委员、原中国医科大学附属第一医院普外科主任赵日省教授认为,从胆囊手术发展的历程来看,如今已经是“4.0时代”,他认为“4.0时代就是超级微创——无痛、无瘢痕、无气腹、无复发,无住院。”

“保胆取石和保胆取息肉”是赵日省教授坚持的治疗理念,他不断尝试探索胆道疾病新的治疗途径,不再“一刀切”。

赵日省教授认为,传统治疗主张切胆,有两个原因。一是过去体检不够普及,很多人就算通过手术取出胆结石而保胆,医生如果无法给出预防复发的方法,患者可能再次长出结石。二是过去没有微创手术,做一个大手术取了胆结石后又复发,意味着病人还要再接受大手术。权衡做大手术带来的创伤、风险,医生一般会主张切胆。而在医疗技术飞速发展的今天,越来越多的专家学者开始重新审视胆囊切除后的一系列反应,从而建议保胆取石。

专家热线:18002477500;18512457500